04/04/2025

Les arbres sont des éléments fondamentaux des écosystèmes terrestres et jouent un rôle crucial dans la régulation des processus environnementaux. Leur présence est déterminante pour atténuer divers risques naturels, notamment les inondations, l’érosion des sols, les glissements de terrain et les îlots de chaleur urbains. En raison de leur capacité à influencer positivement le cycle hydrologique, la stabilité des sols et la qualité de l’air, ils constituent un levier stratégique pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique. Cet article vise à détailler, sous un prisme scientifique, les mécanismes par lesquels les arbres agissent sur ces dynamiques environnementales.

1. Régulation hydrologique et atténuation des inondations

Les arbres interviennent à plusieurs niveaux du cycle hydrologique, contribuant significativement à la gestion des précipitations et à la prévention des inondations. L’interception des précipitations par le feuillage limite l’impact direct des gouttes de pluie sur le sol et réduit le ruissellement. Un arbre mature peut intercepter entre 15 % et 30 % des précipitations annuelles, et jusqu’à 50 % dans les forêts denses, réduisant ainsi la pression exercée sur les infrastructures hydrauliques.

Leur système racinaire améliore l’infiltration de l’eau en augmentant la porosité du sol, permettant une recharge efficace des nappes phréatiques. Dans les zones urbaines, où la densité de surfaces imperméables exacerbe les risques d’inondations, les arbres contribuent à absorber une partie du volume d’eau excédentaire, atténuant les pics de crue. Une étude menée dans des bassins urbains a démontré qu’un couvert arboré peut réduire de 60 % à 80 % le ruissellement total.

2. Contrôle de l’érosion des sols et du ruissellement

L’érosion hydrique est un problème majeur affectant les sols agricoles et naturels. Elle est accélérée par l’action des précipitations et du ruissellement, entraînant la perte de la couche arable et une diminution de la fertilité des sols. Les arbres constituent une solution naturelle contre ce phénomène grâce à plusieurs mécanismes :

Les recherches indiquent qu’un couvert forestier dense peut réduire l’érosion des sols de 50 % à 80 %, diminuant ainsi les dépôts sédimentaires dans les cours d’eau et améliorant la qualité des ressources hydriques. En outre, les systèmes agroforestiers intégrant des arbres aux cultures permettent d’augmenter la rétention d’eau et de réduire le ruissellement de 30 % à 50 %.

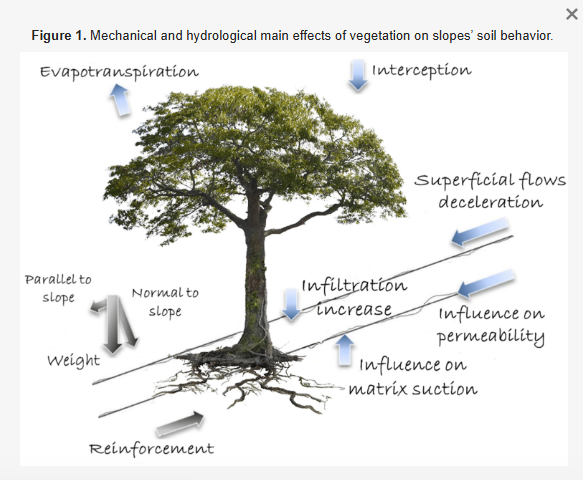

3. Stabilisation des sols et prévention des glissements de terrain

Les glissements de terrain surviennent fréquemment dans les zones où la stabilité des sols est compromise par une saturation en eau ou une faible cohésion des particules. Les racines des arbres jouent un rôle essentiel en renforçant la structure du sol et en améliorant sa résistance au cisaillement. Des études ont montré que les racines d’arbres peuvent accroître la résistance mécanique des sols de 30 % à 50 %, réduisant ainsi considérablement le risque de glissements.

De plus, l’effet drainant des racines permet d’évacuer progressivement l’excès d’eau du sol, empêchant ainsi la formation de poches de saturation susceptibles de déclencher des instabilités. En montagne et sur les talus routiers, la plantation stratégique d’arbres peut constituer une solution efficace pour la prévention des effondrements et des dégradations structurelles.

4. Impact sur le cycle hydrologique et régulation climatique

L’évapotranspiration des arbres influence fortement le climat local et le cycle de l’eau. En absorbant l’eau du sol et en la libérant sous forme de vapeur, les arbres modulent l’humidité atmosphérique et favorisent la formation de précipitations. La déforestation massive dans certaines régions a été corrélée à une diminution des précipitations allant jusqu’à 25 %, ce qui accentue les sécheresses et affecte l’agriculture locale.

L’ombre générée par la canopée réduit l’évaporation directe du sol, maintenant un taux d’humidité plus stable et améliorant la résilience des écosystèmes face aux périodes de sécheresse. En outre, les forêts tropicales sont des régulateurs thermiques globaux en stockant et redistribuant l’humidité atmosphérique, influençant ainsi les régimes climatiques régionaux et mondiaux.

5. Atténuation des îlots de chaleur urbains et amélioration de la qualité de l’air

Les espaces urbains souffrent de l’effet d’îlot de chaleur, amplifié par les surfaces minérales qui emmagasinent la chaleur et augmentent la température ambiante. Les arbres apportent une solution efficace à ce phénomène par :

Par ailleurs, les arbres améliorent significativement la qualité de l’air en capturant les polluants atmosphériques. Un seul arbre peut absorber jusqu’à 100 kg de polluants par an, notamment les particules fines et le dioxyde d’azote. Des études ont démontré que les forêts urbaines peuvent réduire la pollution de l’air jusqu’à 30 % dans certaines villes densément peuplées.

6. Contribution à la biodiversité et résilience des écosystèmes

Les arbres constituent des habitats indispensables pour la faune et la flore. Ils fournissent nourriture, abris et corridors écologiques qui permettent le déplacement des espèces et favorisent la connectivité des écosystèmes. Une seule haie arborée peut abriter plus de 1 500 espèces d’insectes et 80 espèces d’oiseaux, renforçant ainsi la biodiversité locale.

Face aux pressions anthropiques, le maintien et la restauration des écosystèmes forestiers sont essentiels pour garantir la résilience écologique. L’agroforesterie, les parcs urbains et la reforestation des zones dégradées sont autant de stratégies permettant d’assurer un équilibre entre développement humain et préservation des écosystèmes naturels.

Conclusion

L’importance des arbres dans la prévention des risques environnementaux est incontestable. Leur rôle dans la gestion des eaux pluviales, la stabilisation des sols, la régulation du climat et la préservation de la biodiversité en fait des éléments clés de l’adaptation aux changements climatiques.

Dans un contexte d’urbanisation croissante et d’intensification des phénomènes climatiques extrêmes, il est crucial de renforcer l’intégration des arbres dans les stratégies d’aménagement du territoire. Des politiques ambitieuses de reforestation et de gestion durable des forêts doivent être mises en place afin de maximiser les services écosystémiques offerts par les arbres et d’assurer la résilience des sociétés face aux défis environnementaux du XXIe siècle.

Green SURF

Passage des Déportés 2

5030 Gembloux

0495 60 90 99

contact@green-surf.com

Green SURF s’engage via divers moyens de communications et de formation à informer, et former ses parties prenantes sur les solutions de gestion durables des écosystèmes

Green Surf s’engage à aider par des pratiques de régénération du sol à l’amélioration de la gestion de l’eau et à la régénération de la biodiversité

Green SURF s’engage à limiter la propagation des espèces invasives par le traitement approprié des espèces en place et en proposant des variétés locales et adaptées au terrain et au climat

Green SURF s’engage à renaturaliser la ville pour limiter les ilots de chaleur, à proposer des palettes végétales adaptée et locales, et à maximiser la gestion naturelle de l’eau

Green SURF s’engage dans l’économie circulaire en proposant la réutilisation des matériaux présents sur les sites projets, en proposant une gestion différentiée des espaces verts, plus écologique et limitant les déchets.

Green SURF s’engage à faciliter l’accès des espaces publics à tous avec des aménagement sécurisés

Eau : Par son expertise sur la gestion des eaux de pluie Green SURF s’engage à maximiser son infiltration, sa réutilisation, et sa temporisation

Sol : Green SURF s’engage à limiter au minimum l’imperméabilisation des sols sur ses projets d’aménagements

Biodiversité : Green SURF s’engage à améliorer le développement de la biodiversité en protégeant les biotopes existants et en proposant des aménagements régénératifs

Green SURF s’engage à faciliter l’accès des espaces publics à tous avec des aménagement sécurisés

Green SURF s’engage à assurer la viabilité des systèmes de production alimentaires qu’elle propose par des pratiques agricoles résilientes.